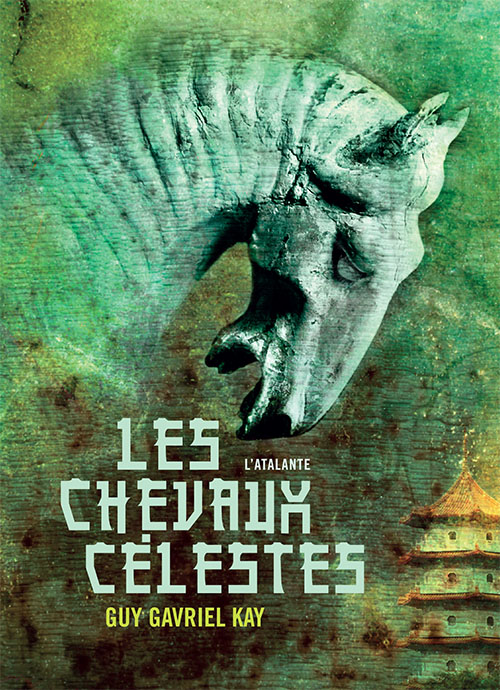

Après la Provence médiévale dans La Chanson d’Arbonne, l’Italie de la Renaissance dans Tigane ou encore l’Espagne du Cid dans Les Lions d’Al-Rassan, Guy Gavriel Kay s’attaque, dans Les Chevaux célestes, à la Chine des Tang.

Ou plutôt à la Kitai.

Kay s’est souvent expliqué sur les raisons éthiques et artistiques qui le conduisent à intégrer dans des univers fictifs ses intrigues pourtant fondées sur des faits authentiques. Citons son souci de rendre universels les thèmes de la période visitée et son refus de trahir les personnages historiques en présumant de leurs réactions et de leurs sentiments.[1]

Toujours est-il que cette Kitai imaginaire ressemble beaucoup à la Chine des Tang sous l’empereur Xuanzong. J’en vois déjà quelques-uns qui dorment au fond. Pas de panique ! Quelques jalons suffiront à nous éclairer sur le contexte.

La dynastie Tang (618-907 de notre ère) est considérée comme l’apogée de la culture chinoise. C’est une période fastueuse marquée par un formidable développement économique et culturel, par une grande ouverture d’esprit qui permet notamment l’émancipation (certes relative) de la femme et par d’importantes innovations techniques, à commencer par l’invention en 770 de l’imprimerie à caractères amovibles. Comparativement, on peut juger la Chine des Tang nettement plus avancée que l’Europe d’alors.

Prenons nos repères : au moment où commencent les événements historiques relatés dans le roman, en l’an 755, Charles Martel vient d’arrêter les Arabes à Poitiers, Charlemagne n’est pas encore couronné empereur. C’est l’époque des « rois fainéants ». Quant aux techniques d’impression européennes, Gutenberg ne les révolutionnera qu’en… 1454.

An 755, donc. L’empire Tang s’étendait il y peu de la mer de Chine jusqu’à l’actuelle Turquie. De récentes incursions tibétaines l’ont privé de ses conquêtes d’Asie centrale. Il continue néanmoins de couvrir un territoire gigantesque peuplé de cinquante millions d’âmes, soit un quart de la population mondiale.[2] L’immensité de cet empire se traduit par l’expression qu’emploient les Chinois pour le désigner : « sous le ciel ». Le ciel, circulaire, domine la portion habitée du monde. Les contrées non couvertes par le ciel – car la terre est carrée – sont des êtres incomplets, des barbares qui ne méritent pas le nom d’hommes.[3]

Dans un empire aussi étendu, le cheval est vital à la communication et au transport. Sous les Tang, venus du Nord, où règne une forte tradition équestre, on le retrouve partout : dans la cavalerie militaire, bien sûr, mais aussi dans la peinture, la sculpture, la poésie… La mode est au polo et aux chevaux dansants ! Figure centrale de la mythologie chinoise, associé au dragon, c’est un puissant symbole de prestige. Or, la géographie de la Chine, entre les plaines arides du Nord et les terres vallonnées du Sud n’a jamais été propice à cet animal. Le cheval chinois est court sur pattes, ridicule en comparaison des fières montures des steppes septentrionales. Et que dire des magnifiques arabes venus du Couchant ? Ou des coursiers élancés et robustes de la vallée de Ferghana (à l’est de l’actuel Ouzbékistan), dont on dit qu’ils transpirent le sang ? Ceux-là, on n’y va pas par quatre chemins, on les surnomme « chevaux célestes ». Ce sont eux qui motivent les premiers contacts avec l’Occident et l’ouverture des nombreux itinéraires de la route de la soie.[4]

Les marchands étrangers circulent en nombre dans tout l’empire, les richesses affluent. La cour impériale vit dans l’opulence. Le palais de Chang’an, la capitale (l’actuelle Xi’an), est somptueux. Vous avez vu La Cité interdite de Zhang Yimou ? Voilà le décor : l’intrigue du film se déroule à la fin des Tang.

Chang’an est une ville démesurée. On dit qu’elle renferme un million d’âmes dans son enceinte trapézoïdale évoquant le tracé de la Grande Ourse. Le nouveau palais du Daming, au nord-est, est réservé à la famille impériale. L’ancien, au nord, abrite désormais la cité administrative, où œuvrent les mandarins au service de l’État. La ville est par ailleurs divisée en neuf districts regroupant eux-mêmes une centaine de quartiers selon un plan orthogonal. Le secteur nord est le plus riche. C’est là qu’évoluent les aristocrates, les fonctionnaires et les étudiants qui se préparent aux examens impériaux.[5]

Car on n’entre pas si facilement que cela au service de l’État. Il faut prouver sa détermination et ses compétences par le biais de difficiles concours. Il convient en effet de réunir les meilleurs talents pour diriger le pays, cela afin de gouverner par l’exemple. C’est du reste l’une des exigences du confucianisme.

Le confucianisme, le taoïsme… J’en vois plusieurs se recroqueviller sur leur chaise. Toujours les mêmes !

En deux mots (si tant est qu’il soit possible de résumer en deux mots un concept aussi complexe), le confucianisme est une école de pensée censée régir le comportement des individus dans la société par le suivi de nombreux principes articulés autour des notions de hiérarchie, de richesse intérieure et d’harmonie. Il préconise notamment trois vertus : le respect des parents, l’exercice consciencieux de fonctions publiques et la loyauté, l’honnêteté. Garant de la stabilité sociale, c’est le système conservateur ultime !

Le taoïsme, à la fois philosophie et religion, c’est la recherche du Dao, la « voie ». Vision relativiste, naturaliste et libertaire du monde, il met en avant tout ce que rejette le confucianisme : animisme, alchimie, magie, mysticisme d’inspiration bouddhiste… Il fait l’éloge de la passivité, du lâcher prise, de la résignation.

Dans la pratique, nul n’est totalement confucianiste ni totalement taoïste. Il n’est pas rare en effet que nobles et lettrés pratiquent le confucianisme dans l’exercice de leurs fonctions et le taoïsme lors de leurs retraites à la campagne. On pourra d’ailleurs s’amuser, pendant la lecture du roman, à rechercher ce qui relève de l’un, de l’autre ou des deux…[6]

Revenons à notre empereur. On ne plaisante pas avec lui. Véritable dieu vivant, représentant du Ciel sur la terre, il exerce un pouvoir sans partage sur les hommes, qui n’auraient même pas idée de lui désobéir. On le nomme « Fils du Ciel ». Un souverain de droit divin, donc ? Oui, avec une nuance : il ne règne que fort du « mandat du Ciel ». À ce titre, il est responsable d’observer une gouvernance vertueuse, sous peine de perdre l’approbation céleste… et d’être destitué.[7]

L’empereur Xuanzong marque l’histoire de la Chine par la richesse exceptionnelle de la culture née sous son règne. On le surnomme Minghuang, l’« empereur brillant ». Jamais autant de peintres ni de poètes de renom ne se seront côtoyés que sous son égide.

Impossible à ce stade de ne pas évoquer Li Bai et Du Fu.

C’est ce dernier qui inspirera à Guy Gavriel Kay la scène d’ouverture des Chevaux célestes grâce à son fameux Cheminement des chars de guerre[8] (ou Ballade des chariots de guerre, suivant les traductions). Quant à Li Bai, l’« Immortel banni », infatigable voyageur épicurien, chassé de la cour pour avoir humilié un eunuque influent, mort noyé selon la légende pour avoir voulu saisir le reflet de la lune à la surface d’une rivière, il deviendra l’un des personnages principaux du roman.[9]

On se souviendra aussi de l’empereur Xuanzong pour l’amour irraisonné qu’il porte à la ravissante Yang Guifei, sa « concubine favorite ». Musicienne et danseuse accomplie, c’est la plus belle femme de l’empire. C’est paraît-il à elle que l’on doit l’émergence dans la peinture chinoise de dames aux formes, disons… généreuses. D’où son emportement quand Li Bai la compare, dans un de ses poèmes[10], à une hirondelle…

L’histoire, tragique, des amours de Xuanzong et de Yang Guifei est célèbre. Je n’en parlerai pas davantage ici pour ne pas déflorer l’intrigue du roman. Sachons seulement qu’en ensorcelant l’empereur et en favorisant l’ascension de son cousin Yang Guozhong, Yang Guifei poussera à bout le très corpulent général barbare An Lushan (lecteur, souviens-t-en, si le prénom chinois d’An Lushan vient de son nom de naissance, Rokhshan, qui signifie « brillant » en sogdien, des termes mandarins très proches, « ròu shān », pourraient se traduire par « montagne de viande »). De cette exaspération découlera la guerre civile la plus meurtrière de toute l’histoire de la Chine…[11]

Mais laissons Guy Gavriel Kay nous raconter tout cela.

Observez votre mappemonde. Vous voyez ce beau lac bleu au nord-est du plateau tibétain ? Vous le connaissez, c’est le Kokonor. On l’appelle aujourd’hui Qinghai, mais l’auteur lui donne le nom de Kuala Nor. Vous distinguez ces os blanchis qui jonchent ses rives ? Ce sont les dizaines de milliers de victimes des conflits immémoriaux ayant opposé les Tagurans aux Kitans. Approchez-vous, tendez l’oreille. Vous entendez ces gémissements qui montent comme se couche le soleil ? Ce sont les âmes des morts qui se lamentent. Maintenant, penchez-vous un peu. Voyez cette silhouette minuscule, qui pèse sur sa bêche. Il s’appelle Shen Tai. Il s’est donné pour mission de leur offrir le repos…

Mikael Cabon

[1] http://www.brightweavings.com/ggkswords/globe.htm

[2] http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Tang et http://fr.wikipedia.org/wiki/Population_mondiale

[3] Marcel Granet, La Féodalité chinoise, éd. Imago (disponible sur http://classiques.uqac.ca/)

[4] http://gilles-cohen-antiquaire.over-blog.com/article-81111737.html et http://www.french.xinhuanet.com/french/2004-05/27/content_854.htm

[5] http://www.ancientworlds.net/aw/Places/Place/325935, http://arts.cultural-china.com/en/83Arts7518.html et http://monkeytree.org/city/build.htm

[6] John Fairbank, Merle Goldman, Histoire de la Chine des origines à nos jours, éd. Tallandier

[7] http://www.chine-informations.com/guide/mandat-du-ciel_4109.html

[8] À retrouver notamment dans le précieux recueil Il y a un homme errant, traduit et présenté par Georgette Jaeger chez Orphée/La Différence.

[9] Li Bai, Sur notre terre exilé, éd. Orphée/La Différence et Li Po, L’Exilé du ciel, éd. Privat/Le Rocher

[10] « Trois chants de mélodie pure et paisible (II) », in Li Po, L’Exilé du Ciel, trad. Daniel Giraud, éd. Privat/Le Rocher.

[11] http://www.ultimes.fr/top/les-10-guerres-les-plus-meurtrieres-de-lhistoire-123/